給料が上がっても「やる気」が出ないのはなぜ?~ハーズバーグが語る、人を動かす二つの要因~

「給料がもっと上がれば、やる気も出るのに」

「福利厚生が充実すれば、もっと会社のために頑張れるのに」

私たちは、仕事へのモチベーションについて、こんなふうに考えることがよくあります。

この30年間、日本の平均賃金はほとんど伸びていませんでした。だからこそ、いま政府や企業が取り組む賃上げの流れには、私も賛成です。

生活に必要な物価が上がるなか、給与が据え置かれたままでは、多くの働き手が、生活への不安や評価への不満を抱え「働くこと」に前向きな意味を見出すのは難しいでしょう。それは企業にとっても損失であり、まずは最低限の「お金の報酬」を整えることが必要だと私も思います。

ただ──ここで一つ、立ち止まって考えてみたいことがあります。

お金さえ上げれば、やる気も上がる。

本当にそうなのでしょうか?

“上がっているように見える給与”の仕組みがもたらす「心の空白」

日本企業の多くが導入してきた「職能給」や「定期昇給」の仕組みでは、年齢や在籍年数に応じて自動的に給与が上がっていきます。これは一見、ありがたい制度のようにも思えます。先ほど言ったように組織全体では平均賃金は上がっていないにも関わらず、個人で見れば毎年少しずつ給料が上がっていくことで、経済的な安心感を与えてくれるからです。

この仕組みが、長く日本の安定的雇用を支えてきたのは事実です。しかし、ここにひとつの落とし穴があります。

それは──仕事のやりがいや責任、裁量が必ずしも給与の上昇に伴っていないということです。

年次とともに給与が上がっていっても、組織の構造がピラミッド型である以上、ある年齢から先、ポストや権限の上限に達してしまう人が多くなります。

結果として、

- 報酬は上がるが、やりがいは増えない

- 評価されている実感がない

- 挑戦や成長の機会が与えられない

こうした状態に陥ったとき、給与だけでは満たされない、“心の空白”が生まれはじめます。

「不満の解消」と「やる気の向上」は全く別物~ハーズバーグの動機づけ・衛生理論~

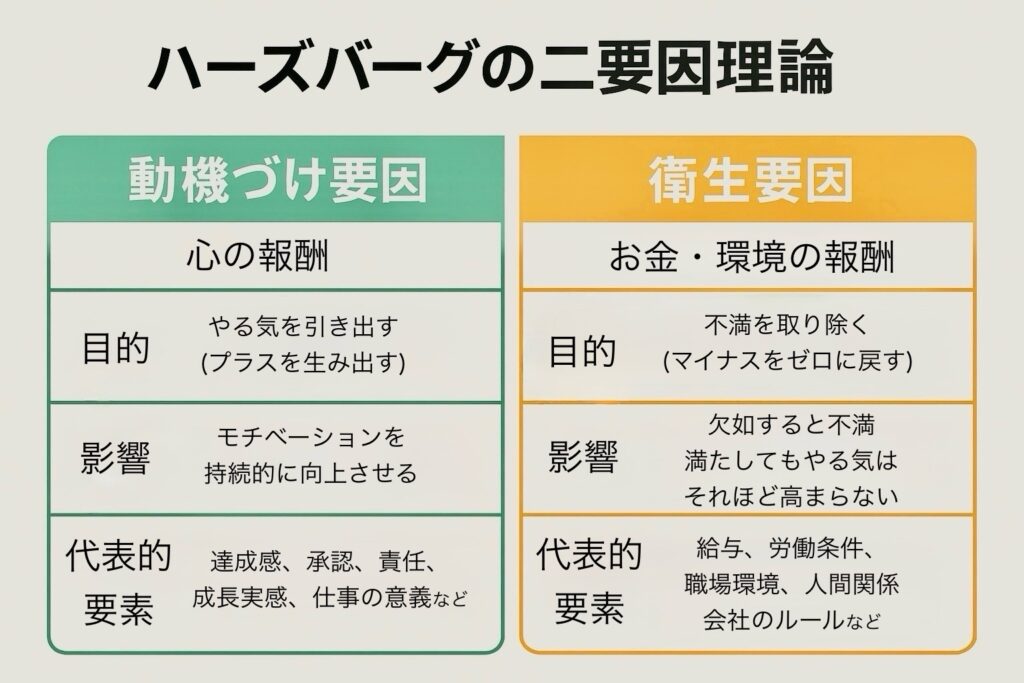

この問題を解きほぐすヒントとなるのが、アメリカの心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した「動機づけ・衛生理論(二要因理論)」です。

彼は、人の仕事に対する満足感を高める要因(=モチベーション)と、不満を引き起こす要因(=ストレス)とは別々のものであることに気づきました。そして、それらを「衛生要因」と「動機づけ要因」の二つに分類したのです。

衛生要因(Hygiene Factors)

不満を予防するが、やる気は上がるとは限らない要因

例:給与、福利厚生、会社の規定、労働条件、人間関係(上司・同僚)、職場の安全性など

これらの要因が不足していると、不満を感じ、やる気が低下します。しかし、これらが十分に満たされても、それだけで積極的な「やる気」が劇的に向上するわけではありません。不満がなくなるだけで、「当たり前」の状態に戻る、と考えることができます。賃上げは、まさにこの「衛生要因」に当たります。

動機づけ要因(Motivators)

積極的に「やる気」を高める要因

例:達成感、承認、仕事そのものの面白さ(やりがい)、責任、昇進・成長の機会など

これらの要因が満たされると、人は内側から喜びを感じ、仕事への意欲が向上し、高いパフォーマンスを発揮するようになります。これらは、人の自己成長や自己実現の欲求に直結する要素です。

重要なのは、この二つの要因が独立して存在し、異なる影響を与えるということです。

つまり、

衛生要因は「マイナスをゼロに戻す」もの。

動機づけ要因は「ゼロをプラスに変える」もの。

やる気を引き出すには、両方の視点が必要ということです。

「報酬」とは、お金だけではない

ハーズバーグの理論に基づけば、「賃金を上げる=モチベーションが上がる」というのは幻想に過ぎません。確かに、低すぎる給与は不満を生みます。だからこそ賃上げは必要です。

しかし、給与はあくまで「衛生要因」。やる気を引き出すためには、それとは別に「心の報酬」が必要なのです。

たとえば──

- 自分の仕事が誰かの役に立っているという実感

- 自分が信頼されているという感覚

- 自分の成長や挑戦に意味があると思えること

これらはすべて、「心の報酬」です。これが満たされると、人は自発的に動き、創造的に考え、組織全体に活気が生まれます。

なぜ“やる気のない中高年社員”が増えてしまうのか

冒頭の話に戻りますが、日本特有の“年功序列型”賃金制度による弊害の象徴として「働かない中高年」「モチベーションの低いベテラン層」といった言葉が聞かれることがあります。

しかし、私が見てきた限り、彼らが最初からやる気がなかったわけではないのです。彼らの多くは若い頃から一生懸命に働き、誠実にキャリアを築いてきた人たちです。

ところが、職能給や定期昇給の仕組み、そしてピラミッド型の組織構造の限界により、ある時点から、昇進の機会がなくなり、自分の仕事に対する承認や挑戦、責任が与えられなくなってしまう。つまり、お金の報酬は上がるが、心の報酬が枯れてしまう。これが、彼らのモチベーションを奪ってしまう根本的な原因なのです。

これは実は根の深い問題でして、この章で扱う「モチベーションの心理学」だけでは解決できません。そのヒントは後に扱う「組織の心理学」との合わせ技となります。

賃上げに「期待」を乗せすぎない

いま、実際に多くの企業が賃上げを進めています。これは労働市場にとっても、社員にとっても良いことです。ただ、そこで気をつけたいのは、「これだけ上げたのだから、もっと頑張ってくれるだろう」という期待です。

残念ながら、やる気はお金だけでは引き出せません。それどころか、お金で引き出そうとした途端に、やる気は萎んでしまうことさえあるのです。

前々話で解説した自己決定理論の「アンダーマイニング効果」が示すように、内発的な動機付けでやっていたことに対し、外的な報酬が過度に与えられると、寧ろ本来のやる気が失われてしまうリスクがあるからです。

「心の報酬」を設計する経営へ

これからの組織に求められるのは、社員一人ひとりの「心の報酬」をきちんと設計できる、そんなマネジメントです。

「心のスキル」を磨き、以下の点に意識を向けることが、真のモチベーションを引き出す鍵となります。

- 本人の意思を尊重した目標設定: 社員が「やらされ感」ではなく、自ら目標にコミットできる環境を創る

- 適切な承認とフィードバック: 成果だけでなく、努力のプロセスや小さな貢献も具体的に認め、感謝を伝える

- 仕事の面白さを引き出す: 業務の意義を伝え、社員が自らの仕事に面白さややりがいを見出せるようサポートする

- 責任と権限を段階的に委譲する: 社員に裁量を与え、自分の仕事に責任を持つ感覚を育む

- 挑戦と成長の機会を提供する: 新しい知識やスキルの習得、キャリアアップの機会を積極的に提供し、自己実現欲求を満たす

これらが組み合わさることで、社員の内側からやる気が湧きあがり、結果として持続可能な組織が生まれていきます。

「幸せな会社」とは、心の報酬で動く会社──この視点を持つ経営こそが、社員にとっても、企業にとっても、幸せをもたらす持続可能な道だと私は考えています。

次回は、「報われる」と信じる心の力、エクスペクタンシー理論を紐解いていきます。