「報われる」と信じる心の力──エクスペクタンシー理論が教える“やる気”の構造

「やる気が出ない」のは、本人のせいじゃない?

「頑張っても意味がない」

「どうせ結果は変わらない」

そんな言葉を、部下や同僚から聞いたことはありませんか?あるいは、あなた自身が、心のどこかでそう感じてしまうことはないでしょうか。

組織の中で人がやる気をなくしていくとき、それは怠けているからでも、努力を嫌っているからでもありません。「やっても報われない」という思い込みが、静かに人の心のエネルギーを奪っていくのです。

今回取り上げる「エクスペクタンシー理論(期待理論)」は、まさにこの「報われるという期待」と「やる気」の深い関係を解き明かした心理学の理論です。

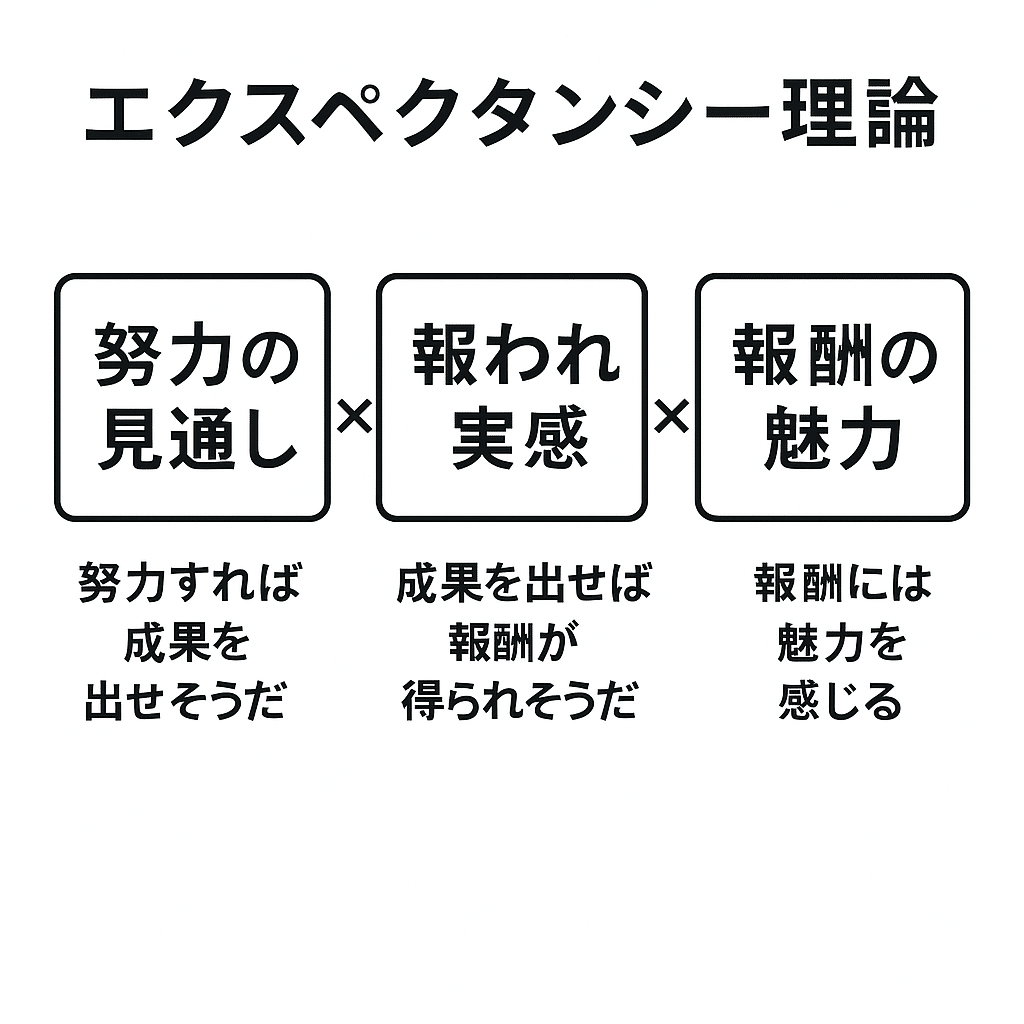

やる気の3つの構成要素

エクスペクタンシー理論(期待理論)は、1964年にV.H.ヴルームが提唱した、動機づけのプロセス理論のひとつです。人が行動を起こすかどうかは、主に次の3つの要素の掛け算で決まるとされます。

モチベーション = 期待(Expectancy)× 手段(Instrumentality)× 魅力(Valence)

一つずつ見ていきましょう。

1. 期待(Expectancy):努力すれば、良い成果が出せるか?

これは、「自分は努力すれば、目標を達成できる能力があるか?」という、自己の能力に対する期待感です。

「このプロジェクトは、今の自分のスキルで成功させられるだろうか?」──たとえば、目標が高すぎる、支援がないなど、「どうせ頑張っても無駄だ」と感じていれば、やる気は湧きません。

2. 手段(Instrumentality):成果を出せば、報酬に繋がるか?

これは、「良い成果を出せば、それが評価や、自分にとって価値あるものに繋がるか?」という、成果と結果の因果関係に対する期待感です。

「高い営業成績を出せば、本当に正当な評価をしてもらえるのだろうか?」──上司が見ていない、評価制度が形骸化しているなど「頑張っても報われない」と感じていれば、やる気は低下します。

3. 魅力(Valence):その報酬に、価値を感じるか?

これは、「得られる結果や報酬に、どれだけの価値を感じるか?」という、結果自体の魅力に対する期待感です。

「昇進したとして、その責任に見合う成長ややりがいを感じるだろうか?」──仮に、地位や昇給よりも、仕事そのもののやりがいや時間の自由を重視している人にとっては、昇進しても「別に欲しくないもの」なので、モチベーションは上がりません。

この理論の最も重要なポイントは、三つの要素が掛け算になっているという点です。どれか一つでもゼロ(またはゼロに近い)であれば、モチベーションの全体値もゼロになってしまいます。

つまり、人は「努力→成果→価値ある報酬」という一連の流れが、それぞれ納得できる形で繋がっていると確信できた時に、初めて内側からやる気を引き出せるのです。

現場で起こりがちな“やる気の消耗”

この理論を現場に照らしてみると、「本人に問題がある」と思われていたやる気の低下が、実は環境側の設計ミスだった、ということがしばしば起こっているのです。

「努力の見通し」がない職場

目標は与えられているのに、裁量も情報もなく、どう進めばいいかわからない。そんな状況では、いくら根性を求めても空回りするだけです。

「報われる実感」がない職場

成果を出しても評価されない、昇給に結びつかない、表彰されるのはいつも決まった人だけ。これでは、「やってもムダ」という空気が広がっていきます。

「報酬の魅力」が乏しい職場

評価の結果として与えられる報酬が、そもそも本人にとって魅力的でなければ、やる気につながりません。「昇進」と言われても、上司の苦労を見てうんざりしている若手にとっては、逆効果になりかねません。

特に、評価制度の運用はやる気の要となります。「何を見て、どう判断するか」を明示することで、社員は「努力すれば報われる」と信じられるようになるのです。

ここで注意すべきは、「報酬=お金」とは限らないことです。前話で「二要因理論」を扱った際に述べた「心の報酬」の重要性を忘れてはなりません。

報酬の魅力は人によって違います。ある人にとっては「自由な働き方」、またある人にとっては「社会的意義」、あるいは「成長の実感」かもしれません。

「道筋」が見えると、人は前に進める

私自身、銀行員時代に多くの若手と接してきました。やる気をなくす社員の多くは、決して怠惰なのではありません。

「努力がムダに終わる」それ以前に「どう努力すれば良いか分からない」と感じているだけなのです。

逆に言えば、「道筋さえ見えれば、人は自然と動く」のです。

私は、それまで低評価だった人が、一緒に働いてみると実に良い仕事をしてくれるのを、何人も見てきました。

仕事を丸投げされて結果を出せなかった彼らが、伴走してあげることで変化が起きるのです。

- 「努力すればゴールできそうだ」という期待

- 「その努力と成果を見てもらえている」という評価への期待

- 「成果を認めてもらえて信頼を得られた」という結果への喜び

この流れが繋がったとき──いわばエクスペクタンシーが満たされたとき、彼らは、気がつけば自ら動き出していました。

「やれば報われる」と信じられる会社に

「最近の若手はやる気がない」と嘆く前に、今一度問い直してみてください。

彼らは「やる気を出せない仕組み」の中にいないか?

やる気は、制度や命令では生まれません。「報われる」と信じられる時に、自然と湧いてくるものです。

エクスペクタンシー理論は、人が動き出す「心のスイッチ」を、構造として見せてくれます。だからこそ、私たちが高めるべきは、心を動かす「操作技術」ではなく、「信じる力を支える仕組み」なのです。

次回は、J.S.アダムスの公平理論を取り上げます。なぜ、ちょっとした「不公平感」で人のモチベーションが失われるのか? その深層心理に迫ります。