私は「幸せな会社」をつくる前提として、会社の”永続性”を第一に考えています。しかし、それは従来の経営の教科書、正確には従来の資本主義の考え方では不正解です。会社にとって一番大事なこととは何か? そして、なぜ私のような(元)銀行員が皆さまのお役に立てるのかを考察してみたいと思います。

資本主義における会社の第一義

私が経営顧問の活動をするにあたり、重要なテーマがこれです。会社にとって何が一番大事なのか? 株主、顧客、社員、社会――例えば、経営学において企業の目的は「利益の最大化」が定説ですが、マネジメントの神様ピーター・ドラッカーは「顧客の創造」と説き、経営の神様稲盛和夫は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献する、これ以外に企業の目的はない」と語っています。どうやら、会社が利益を上げることは大事だが、社会的な意義がもっと大事だということのようです。そして多くの会社が、ミッションやビジョンを掲げ、最近ではパーパス経営が流行りになっています。流行りと言ったのは、どの会社もパーパスを謳ってはいますが、そこに向かって社員が一丸となって励んでいるようには見えず、額縁に入れたお飾りのようにしか見えないからです。

ですが、私が問いたいのは会社の「目的」ではなく「一番大事なこと」です。実は、資本主義の定義を「市場経済における限りない拡大、成長を志向するシステムである」としたならば、そこで活動する会社にとって「利益の最大化」が第一義となるのは自明で、顧客創造とかパーパスはそのための手段に過ぎないということになります。実際にパーパス経営を掲げる会社の多くは、結局は利潤の追求こそが本当の目的なのではないでしょうか?

ポスト資本主義を構想するならば

ところが、拡大・成長よりも持続可能性に価値を置いた社会システムとしての「ポスト資本主義」を構想するのであれば、会社にとっても一番大事なことは「事業継続性」であって、経営者や社員は利潤の果てしない追求による疲弊から初めて解放されることになるでしょう。そして、その時こそ会社の存在意義としてのパーパスが生きることになると私は考えます。

銀行員として1万社を見てきた現場感覚としての私見を補足しておきます。統計をとったわけでもなく感覚的な話になってしまうことをお断りしておきますが、その(メガバンクが融資している)1万社中いったいどれほどの会社が資本主義の優等生として成長していたか? 多く見積って100社に1社程度です。そして、アナリストや評論家のような人たちは、このたった1社のエクセレントカンパニーを褒め称え、その他の99社に対してあれこれダメ出しするような論評を展開するわけです。1勝99敗の世界観の中で経営者がどんなに立派なパーパスを掲げたところで、社員はドヨヨーンとしているわけです。さらに、勝ち組と思われたその1社の内実はブラックだったというオチまでつく話、皆さんも心当たりがあると思います。

しかし、その他の99社の中にも光る会社が幾つもあることを私たち銀行員は知っているし、そもそも1勝99敗の世界で銀行のビジネスが成り立つわけもありません。では、実際に1万社にお金を貸してきた銀行員は、会社のどこを第一にチェックしていたのか? 誰もが口を揃えて「事業継続性」と答えるでしょう。儲かっている会社だから融資するのではなく潰れない会社だから融資できるのです。

現場感覚から導き出された結論

まとめに入りますが、会社にとって一番大事なこととは「永続性」であるというのが、31年間の現場経験から実感する私の解です。ここまでに「持続可能性」「事業継続性」という似て非なる言葉が出てきましたが、会社は長く続いていくことが大前提であるという意味で「永続性」という言葉に包含されます。それは、人にとって一番大事なことは「生きること」であると言っているのと同じようで、何か当たり前すぎることのようにも思われますが、実際にそれが疎かになっている会社の何と多いことか。そこに、私たち(元)銀行員の出番があるのではないかと私は考えています。

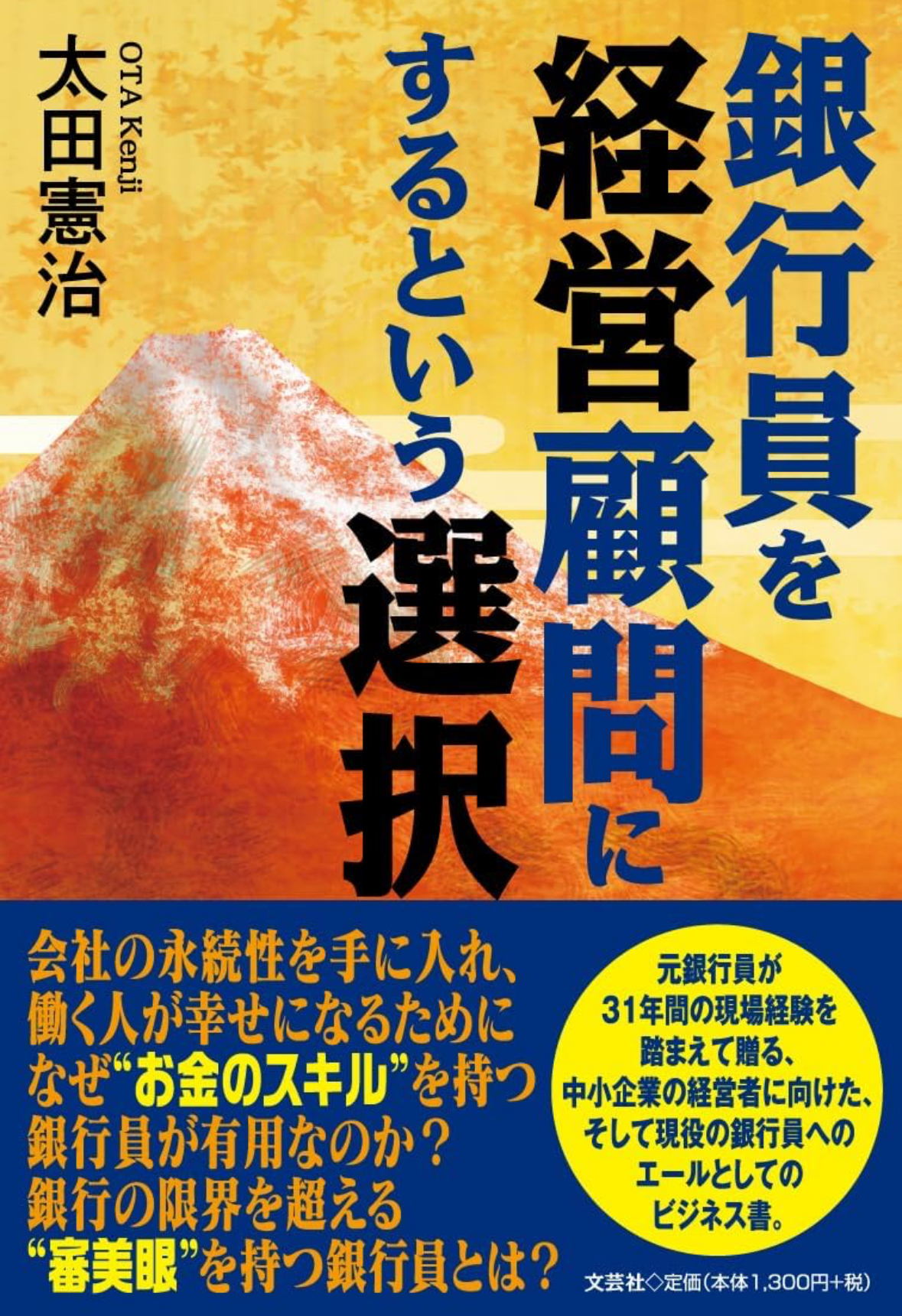

そして私は、これまで2万件の与信案件に、3万時間を費やして、会社の「永続性」を見極めてきたということになります。もはや感性にまで昇華したその眼力を、きっと多くの会社の永続性に役立てられる筈だと思っています。最後は私の著書の宣伝になってしまいますが、『銀行員を経営顧問にするという選択』では、この点について深く掘り下げています。