「やらされ感」を超える、「内なるやる気」の引き出し方

前回の記事では、マズローの欲求階層説を通して、お金や制度だけでは人の高次の欲求――つまり“本当のやる気”は生まれないことをお伝えしました。企業がこぞって賃上げに動く時代。「給料を上げればモチベーションも上がるだろう」と考えるのは自然なことです。

しかし現場ではこんな声をよく聞きます。

「待遇は良くなったのに、社員の表情が冴えない」

「制度を整えても、指示待ちが減らない」

そこに横たわっているのが、「やらされ感」という見えにくい壁です。この壁をどう乗り越えるか――それこそが、持続可能な組織づくりの鍵となります。

「アメとムチ」で人は動くのか?

ビジネスの現場で昔から語られてきた「アメとムチ」のマネジメント。これは、報酬(アメ)で釣り、罰則(ムチ)で追い込むことで、人を動かそうとする手法です。

たしかに、これで一時的な行動の変化は起きます。

「営業ノルマを達成すればボーナス」

「成績が悪かったりミスを犯すと叱責や反省文」

――目に見える結果を得るには、わかりやすくて即効性もあります。そして、未だにマネジメントの教科書には、このアメとムチの使い分けが平然と推奨されていたりするんですね。

現役時代の私は、恐怖や威圧で人を支配しようとするリーダーを「パワー系」と呼んでいました。ここで言うムチを濫用するマネジメントがまかり通っていたし、私自身もマネジャーになりたての頃はその傾向があったと思います。

なぜなら、それで人は動くし、成果も出しやすいという事実があるからです。

しかし、ここには重大な落とし穴があります。

外から動かすことの限界

「アメとムチ」がベースとするのは、心理学で言う外発的動機づけです。これは、人が「報酬のため」「罰を避けるため」に動く状態。問題は、それが内側からのモチベーションをむしろ奪ってしまうことです。

例えばーー絵を描くのが好きだった子どもに、毎回お金を渡したら、やがて「お金がもらえないと描かない」ようになる。

これを心理学ではアンダーマイニング効果と呼びます。つまり、報酬を与えすぎると、本来の“好き”や“楽しさ”を失わせてしまうのです。

会社においても同じことが起こります。人が「評価のため」「罰を避けるため」に働くようになると、やがて、自分から動く意欲は失われていきます。

先ほどのパワー系のマネジメントでは、短期的に成果を上げても、その組織のパフォーマンスは長続きしません。パワー系リーダーの下で好成績だった組織が、あっという間に没落していくのを、私は現場で幾度も目撃してきました。

しかし、パワー系リーダーがもたらす本当の問題点とは、そのメンバーがもはや自主的に働かなくなってしまうことなんですよね。そこにワクワク感は存在しません。

自己決定理論が教えてくれること

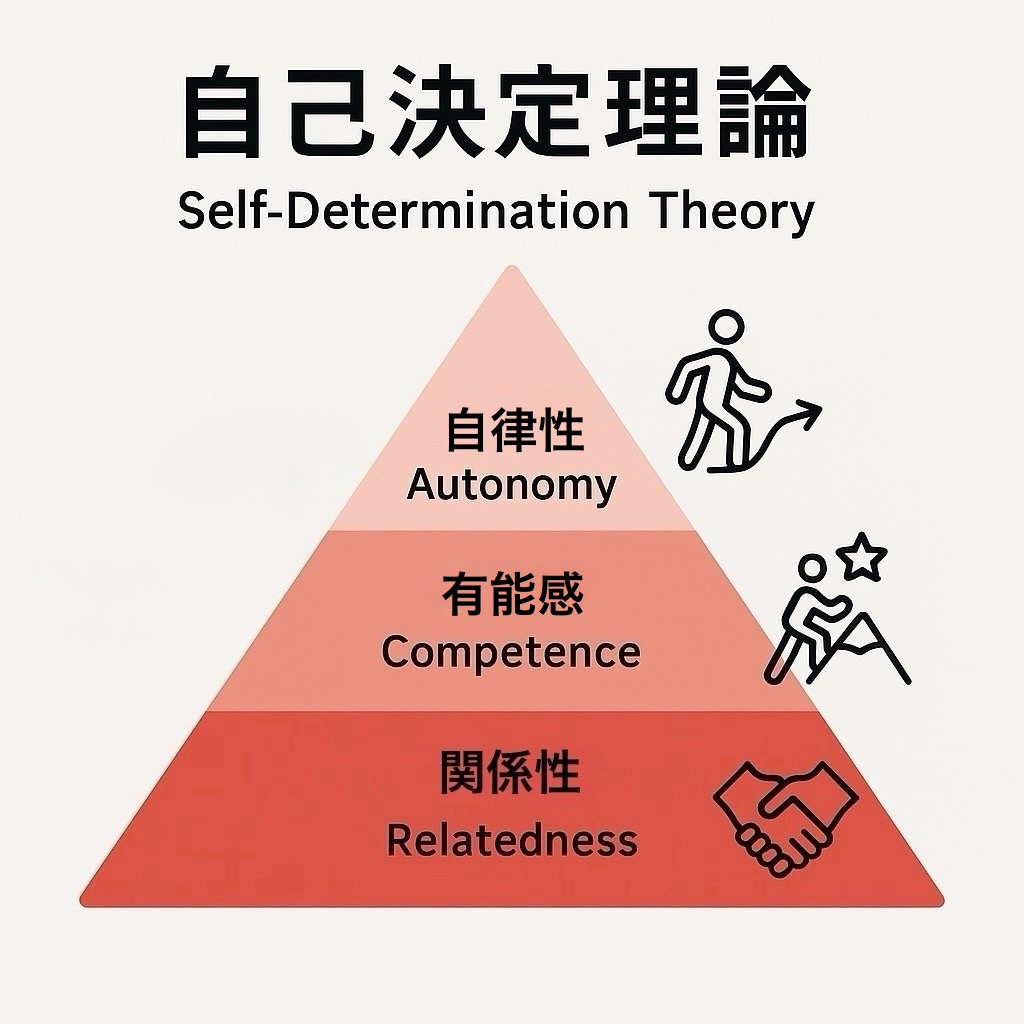

では、どうすれば人は“やらされ感”を超えて、本気で働くようになるのか? それを教えてくれるのが、エドワード・デシとリチャード・ライアンによる自己決定理論(Self-Determination Theory)です。彼らは、人が内側から動機づけられるには、3つの普遍的な心理的欲求が満たされている必要があると説きました。

自律性(Autonomy)

「自分で決めている」と感じられること

- 指示ではなく、選択肢を提示する

- やり方や手順に裁量を持たせる

- 意見を聞き、意思決定に巻き込む

人は、「やらされている」と感じる時よりも、「自分で選んでいる」と思える時に、はるかに強い意欲を持ちます。

有能感(Competence)

「自分はできる」「成長している」と実感できること

- 小さな成果をしっかり承認する

- 適度にチャレンジングな目標を設定する

- フィードバックをポジティブに行う

人は、自分の力を実感した瞬間に、“もっとやってみたい”という内なる炎が灯るのです。

関係性(Relatedness)

「仲間とつながっている」「誰かに必要とされている」と感じること

- 感謝を言葉にする

- 雑談や声かけを大事にする

- 仲間の貢献をチームで称える

「一人じゃない」と思えた時、人は自然と仲間のために動きたくなります。

これらの欲求が満たされることで、人は外的な報酬がなくとも、自ら意欲的に行動するようになります。これこそが、社員の「内なるやる気」を長期的に引き出し、組織全体の生産性と幸福度を高める真の道筋です。

| 外発的動機付け (アメとムチ) | 内発的動機付け (自己決定理論) |

| 給与、賞与、昇進 | 好奇心、達成感、成長 |

| 強制、指示 | 自律的な選択 |

| 罰則、監視 | 自己コントロール |

| 短期的な行動変化 | 長期的なモチベーション |

| 「やらされ感」 | 「ワクワク感」 |

私が定義する「心のスキル」とは、こうした人の内面に寄り添い、“心のスイッチ”が自然に入る関わり方を実践する力です。

人事評価制度・目標管理制度での運用ポイント

ここで重要なのは、これら3つの欲求は制度設計だけではなく、日々の運用によって左右されるという点です。特に、人事評価制度や目標管理制度の運用には、自己決定理論に照らした工夫が求められるのです。

以下に、“やらされ感”をなくすための制度運用のヒントをまとめます。

目標は“押しつけ”ではなく“対話で決める”

「この目標をどう思う?挑戦できそう?」

→ 自律性を尊重した設定が、行動の質を変える

評価は“点数”よりも“成長の対話”に

「何がうまくいった?次は何に挑戦する?」

→ 有能感が育ち、モチベーションが持続する

面談では“上司主導”をやめる

「最近、どんなことでやりがいを感じた?」

→ 関係性を深める問いが、信頼を生む

未達成のときほど「意味づけ」と「安心感」を

「挑戦したことに価値があるよ」

→ 自信を守ることで、自律的行動が続く

数値だけでなく、「意味ある行動」も評価する

「あの助け舟、すごく良かった」

→ チームでの貢献が見える評価が、関係性を強める

制度は枠組みにすぎません。社員の心を動かすのは、制度の中での“関わり方”です。

以上はヒントであって、実際の現場ではこんなに単純ではありません。しかし、実践していく中できっとあなたのチームやメンバーに変化が生まれると思います。

次回予告

次回は、仕事が“遊び”のように夢中になれる心理状態、ミハイ・チクセントミハイの「フロー理論」を取り上げます。

「なぜあの人は楽しそうに仕事をしているのか?」――その鍵を、一緒に探っていきましょう。