仕事が「遊び」に変わるとき──「没頭」の心理学

皆さんは、仕事や趣味に没頭している最中に、時間があっという間に過ぎ去り、最高の充実感を得た経験はありませんか?

そのとき、どんなに困難な課題であっても、不思議と「つらい」とは感じず、むしろ「楽しい」とさえ感じていたはずです。

この、まさに“仕事が遊びに変わる”ような究極の集中状態こそが、今回ご紹介する「フロー状態」です。

第1回で扱ったマズローの欲求階層説では、人は低次の欲求(生理的、安全)を満たした後、所属、承認、そして自己実現といった高次の欲求を求めるようになると説明しました。

続く第2回では、自己決定理論から、人が内発的に動機づけられるには「自律性」「有能感」「関係性」の3要素が重要であることを確認しました。

そして今回の「フロー状態」は、まさにこの高次の欲求が満たされ、内なるやる気が最高潮に達したときに訪れる、心理学が明らかにした“人間の最高の状態”です。

フロー理論──心理学者チクセントミハイが発見した「至福の集中」

「フロー」という概念を提唱したのは、ハンガリー出身の心理学者ミハイ・チクセントミハイです。

彼は、芸術家、科学者、アスリート、医師など、さまざまな分野で優れた成果を出す人々を観察する中で、最高のパフォーマンスを発揮しているときに共通して体験する「特別な意識状態」があることを発見し、それを「フロー(flow=流れるような)」と名付けました。

フロー状態に入っている人は、以下のような心理的特徴を体験しています。

- 明確な目標と即座のフィードバック:何をすべきかがはっきりしており、自分の行動の結果がすぐにわかる

- 行為と意識の融合:集中しすぎて、自分が行為そのものと一体化している感覚(我を忘れる)

- 自己意識の消失:他人の評価や、自分への不安が気にならなくなる

- 時間感覚の変容:時間が一瞬に感じられる、あるいは逆に非常にゆっくり進んでいるように感じる

- 活動の自己目的性:報酬のためではなく、その行為そのものが楽しくてやっている

- コントロール感覚:挑戦に立ち向かいながらも、自分が状況をうまく操れている感覚

これらの状態が重なったとき、人は最高のパフォーマンスを発揮し、深い満足感を得ることができます。

「仕事でフロー」──現実味はあるのか?

スポーツでは「ゾーンに入った」と語られるフロー体験。

しかし、ビジネスの現場では、こうした感覚を実感しづらいのが現実ではないでしょうか。

多くの人が、会議や資料作成、報告業務などに追われ、仕事は“やらねばならないもの”として捉えがちです。

とはいえ、私自身の銀行員時代を振り返ると、確かにフローの瞬間は存在していました。

たとえば、与信案件の審査。これは人によっては一日がかりの大仕事ですが、私は経験を重ねるうちに、案件の本質を30分ほどで見抜けるようになっていきました。思考が深まり、目の前の情報が自然と整理され、判断が流れるように下される感覚──あれはまさに、フローの状態だったと今なら言えます。

つまり、フロー状態は誰にでも、どんな仕事でも起こり得るのです。

フロー状態が生まれる条件──「挑戦」と「スキル」の絶妙なバランス

では、仕事の中で、どうすればこの「フロー状態」を再現できるのでしょうか。

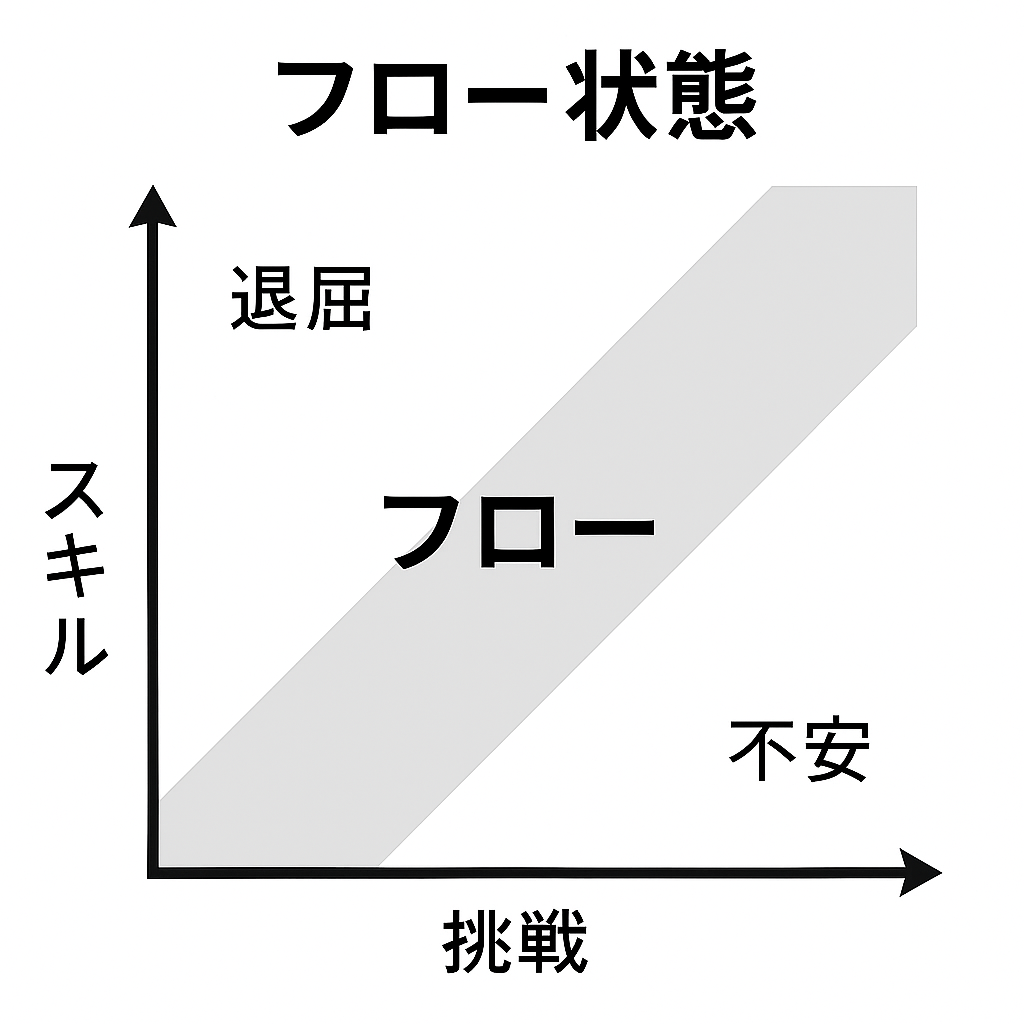

チクセントミハイは、フロー状態が生まれるための最も重要な条件として、「挑戦のレベル」と「スキルのレベル」のバランスを挙げています。

- 挑戦がスキルを上回る → 不安・ストレスが高まる

- スキルが挑戦を上回る → 退屈・倦怠感が生まれる

- 挑戦 ≒ スキル(少しだけ挑戦的) → フローに入りやすくなる

つまり、人が最もフローに入りやすいのは、自分のスキルをフルに使って、ギリギリ届くレベルの課題に挑んでいるときなのです。

フロー状態を引き出す「心のスキル」とマネジメント

この理論を、日々の仕事や組織づくりに活かすにはどうしたら良いのでしょうか?

経営者やマネジャーがフローの原理を理解し、意図的に環境を整えることで、社員が自発的に動き、組織の活力が高まります。

以下は、フロー状態を引き出すための具体的な「心のスキル」です。

- 適度なストレッチ目標の設定:社員一人ひとりのスキルレベルを見極め、少し背伸びすれば届くような、適度な難易度の目標を提示する

- 明確なフィードバック: 仕事の進捗や結果について、具体的でタイムリーな反応を返し、達成感を得られるようにする

- 自律性の尊重:仕事の進め方や達成方法にある程度の裁量を与えることで、本人の判断や工夫を引き出す

- 成長の機会を与える:新しい挑戦やスキル習得の場を設け、有能感と自己実現欲求を刺激する

- 業務と目的の接続:「この仕事が何のためか」を意識させ、活動の意味づけを行う

おそらく、普段の業務や目標管理制度の運用において、皆さんがすでに実践されていることも含まれているのではないでしょうか?

経験的に良いと感じてやってきたこと、あるいはマネジメントの教科書に載っていたこと、それはフロー状態へのスイッチを入れようとしていたことに他なりません。

そしてこれらは、前回紹介した自己決定理論における「自律性」「有能感」「関係性」とも深く結びついており、フロー状態とはまさに内発的動機づけの頂点にある体験なのです。

「やらされ感」の先にある喜びへ

「心理学による経営」は、決して“楽をさせる経営”ではありません。

むしろ、人が本来持っている力を引き出し、組織全体が「ワクワク」しながら前進するための、人間理解に基づいた“本質的な組織運営”です。

フロー状態を仕事の中に生み出すことができれば、「やらされ感」による疲弊から抜け出し、社員が「仕事そのもの」に喜びや成長を感じながら、自発的に動き始める組織を実現できます。

次回は、仕事のモチベーションに影響する“意外な落とし穴”──「やる気」と「満足」は別物?

ハーズバーグの二要因理論から私たちの報酬のあり方を紐解きます。